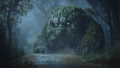

年老いた猫が妖力を帯びて妖怪化した姿

猫又(ねこまた)、化け猫は日本の伝承に多く語られている猫の妖怪です。10年以上生きた高齢の猫が妖力を帯び、人に化けたり、人の言葉を話したりする妖怪です。特に、尾が二股以上に分かれたものを猫又と呼びます。

凶悪なものは、人を喰らったり、死体を奪ったりする危険な妖怪として語られます。一方で、手ぬぐいを頭に被って踊るだけのおどけた猫又もいれば、受けた恩に呪術で恩返しする猫又など、人間に恩恵を与える猫又もいるようです。

各地に伝わる伝承と来歴

最も古い記述は、藤原定家による『明月記』になります。以下は原文の引用ですが、簡単にまとめると「天福元年(1233年)8月2日に作者の定家の元に少年がやってきて南都(現在の奈良県)に猫又という獣が出てそれに噛まれた人々が7〜八人も命を落とした。」という内容です。

天福元年八月二日、甲戌、終日陰、西北雨降云々、此邉不然、夜前自南京方來使者小童云、當時南都云猫胯獣出來、一夜噉七八人、死者多、或又打殺件獣、目如猫、其體如犬長云々、二条院御時、京中此鬼來由、雑人又稱猫胯病、諸人病悩之由、少年之時人語之、若及京中者、極可怖事歟、金吾示云、座主宮御病之由雑聞欲馳参、昨年暑熱聊宣、雖着帷汗聊休、夕又云、宮御瘧病大事御由、公性法印相逢云々

また、1300年から1330年代に書かれたとされる鴨長明の『徒然草』にも次のように記録が残っています。ここでは冗談話の導入としてではありますが、当時の人々が「猫又」という妖怪を認識していたことが分かります。

「奥山に、猫またといふものありて、人食ふなる」と人の言ひける

江戸時代になると根岸鎮衛氏が記した耳嚢(みみぶくろ)にも化け猫の話が紹介されており、人の言葉を話したり、人になり変わったりする話が紹介されています。

この他にも、江戸時代以降の妖怪画にも数多く登場しており、鳥山石燕先生の『図画百鬼夜行』、佐脇崇之先生の『百怪図巻』をはじめ、作者不詳の作品にも描かれています。どの猫又も怖ろしさより可笑しさや可愛らしさが感じられますね。

猫又(ねこまた)、化け猫の正体

では、これらの猫又や化け猫の正体はなんだったのでしょうか?二つの説を紹介していきます。

一つ目が、狂犬病を媒介する山猫の説です。現在の日本にはイリオモテヤマネコとツシマヤマネコの二種しか残っていませんが、九州の長崎県カラカミ遺跡にてベンガルヤマネコと見られる骨が出土しています。(イエネコとの区別が難しいようですが…)もしかすると大昔の日本にはヤマネコが生き残っており、危険な生き物として認識されていたのかもしれません。また、『明月記』にある「猫胯病」という記述からは動物を媒介して感染する病気があったと考えられます。人を死に追いやるほどの感染症というと狂犬病が真っ先に思い浮かぶのではないでしょうか。1956年まで本国に発症例が残っていたことを考えると昔の人々が狂犬病を恐れ、その恐れが妖怪としての猫又を形作っていったのかもしれませんね。ただし、獣医師会による報告によると、大昔の日本国内に狂犬病が蔓延していたとは考えにくいようです。

二つ目が、猫の習性や行動が人間味を帯びていたことから派生した説です。猫と日本人の関係は古く、弥生時代まで遡るそうです。大陸からネズミを狩る生き物として渡来人により伝えられ家々に定着していった説が有力のようです。そこから長い歴史を日本人と過ごしてきた猫は非常に人間らしい仕草や行動を見せます。例えば、爪を研ぐ際や餌を欲しがる際、まるで人の立ち上がり器用に手先を使う姿が見られます。四つ足で行動する野生の獣と比べると、昔の人には奇異に映ったのかもしれません。特に、中世以降、家屋で灯りとして使われていた行燈(あんどん)には、魚油が使われていることが多く猫がこの匂いに惹かれ油を舐めることがあったようです。江戸時代にまとめられた寺島良庵先生の『和漢三才図会』にも「十有余年の老牝猫は妖(ばけ)て災いを為す」や「油を舐る者、是れ当に恠を為すべき表れなり」とあり、猫を怪しい生き物として捉えていたことが分かります。

中世以降の魔女狩りといい、猫は人間にとって有益な存在であるとともに、不思議で恐ろしい存在だったのかもしれません。

メディア作品に見る猫又、化け猫

猫の妖怪というと猫又に限らず多くの妖怪が登場します。一番有名な物は、水木しげる先生の『ゲゲゲの鬼太郎』に登場する「猫娘」でしょうか。猫が妖怪化したというより、人と妖怪の間に生まれた半妖怪で親の出自は明らかになっていません。最近では見た目が劇的に変わって話題になっていましたが、昔から鬼太郎のよき仲間として愛されているキャラクターですね。

次に有名なものでは、レベルファイブ制作のゲーム「妖怪ウォッチ」に登場する「ジバニャン」でしょうか。猫の地縛霊として紹介される愛らしい妖怪ですが、赤い体表に二股の尾と猫又をイメージしたデザインとなっています。主人公のともだち妖怪として最多の登場回数を誇ります。

最近では、江口夏実先生による『出禁のモグラ』に登場する猫附親子の使役する「ナベシマ」と「イケブクロ」さんも化け猫界のアイドルになりつつありますね。同じく江口先生の『鬼灯の冷徹』に登場するゴシップ猫又の小判より猫らしさが出ていて可愛らしいですね。

最後は西尾維新先生の『化物語』に登場する障猫(さわりねこ)です。主人公の同級生である少女に取り憑いた妖怪で白銀猫、尾のない猫としても紹介されており、取り憑いた人間の性格を変える妖怪として登場しました。実際にはそんな妖怪は存在しないとう解釈でしたが人の心の気まぐれを猫で表現するのは面白い表現方法ですね。

図録データ

力:2 人を襲う描写はあるが、その後、打ち殺されるなど標準程度の膂力

知能:3 ずる賢さはあるが人に見破られやすい、人語を解し会話ができる

大きさ:1 一般的な大きさの猫程度

危険度:3 無害なものも多いが、危険なものは人の命を奪う危険性を有する

特殊能力:3 人に化ける

遭遇率:北海道を除くほとんどの地域に伝承が残っている

.png)

コメント