夜道に現れ、人の行く手を遮る妖怪

塗り壁は夜道に現れ目には見えない壁で行く手を遮る妖怪です。具体的な姿形を持たず、目に見えない壁がどこまでも続いているように感じるそうです。この現象が妖怪塗り壁の仕業とされます。近年、アメリカ合衆国ユタ州のブリガムヤング大学所蔵の『化物之繪(化物尽繪)』にて、「ぬりかべ」と表記されたものが見つかっています。この塗り壁は具体的な姿形が描かれており、三つ目の大きな顔に白い体、犬や牛のような体躯にたるんだ皮膚が特徴的です。この絵巻の「ぬりかべ」が一般にイメージされる塗り壁と同様の存在かは不明とされています。

この妖怪についての記述は、柳田國男先生の『妖怪談義』以前には確認されていませんが、同書に収められている話が九州地方に伝わる伝承の集積であること、上記の『化物之繪』の成立が江戸時代頃とされているため、日本各地に語り継がれていた妖怪と考えられます。

各地に伝わる塗り壁に似た妖怪たち

これらの、塗り壁やぬりぼうは筑前国遠賀郡(現在の福岡県)、壱岐国壱岐島(現在の長崎県)に伝わる伝承ですが、土佐国(現在の高知県)には、野衾と呼ばれる同様の妖怪が見られます。ほかには、徳島県の衝立狸、越前国の狸、鹿児島県奄美郡の喜界島に伝わるシマーブーなど、日本各地に似たような性質をもつ妖怪の伝承が語られています。

また、清代の中国にて書かれた怪奇伝承譚には「鬼打牆(きだしょう)」という妖怪が登場し、人々の行く手に土塁を作り出し、どこにも進めないようにしてしまうそうです。人の進む道を遮り邪魔をするという怪異は世界中に見られるのでしょうか。

塗り壁の正体と対処法

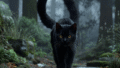

実は、塗り壁の正体としてよく挙げられるのは、野山に暮らす小動物とされています。狸や鼬、狐などが人を化かす様子から生まれたとされる説です。日本各地に出現する通せんぼする妖怪の正体として様々なバリエーションがあるようです。

また、塗り壁の正体は、「夜道に対する人間の恐怖心」とも考えられます。皆さんは田舎の山道を十分な灯りを持たずに歩いたことはあるでしょうか?月明かりに照らされていても、数メートル先すら見通すことができず、自分がどこを歩いているのかわからなくなり、足がすくんでしまいます。現代の夜道ですら恐怖を感じるのですから、昔の人々の夜道に対する恐怖心は並々ならぬものがあったと考えられます。塗り壁の伝承が伝わる地域が江戸や堺など、いわゆる都市部ではない点もこの説を裏付ける論拠となるかもしれません。

そして、塗り壁に行き逢った際の対処法も多く語り継がれています。一番有名なものは、「壁の足元を棒で払う。」というものです。これは小動物を追い払うという意味合いもありますが、「姿勢を低くし夜道に目を凝らすことで自身の歩く道を確かめる」という意味合いもあるのではないでしょうか。似たような対処法として、「その場に座り込み煙草を吸う」という方法もあるそうです。これも夜目が聞くまで目を慣らす意味合いがあるのかもしれませんね。また、先ほどあげた、鬼打牆(きだしょう)は、小便や舌先を噛んだ血液をかけることで破ることができるそうです。

メディアに見る塗り壁

塗り壁の見た目として一番有名なものは、水木しげる先生の『ゲゲゲの鬼太郎』に出てくる心優しい力持ち、ぬりかべのビジュアルではないでしょうか。高さ3メートルにもなる大きな体に、小さな目と手足、両手には左官職人が使うコテを持っていることもあります。ぬりかべ女房に子ぬりかべなど、家族が登場するのも微笑ましかったです。

また、影山理一先生による『奇異太郎少年の妖怪絵日記』では、『化物之繪(化物尽繪)』に描かれた獣の姿の塗り壁が登場しています。

ゲーム「祇(クニツガミ)」においては、巨大な地蔵のような姿で登場し、体力が一定以下になると鬼の顔のようなものが描かれた壁の姿に変身します。

図録データ

力:4 実体を持たないが、どれだけ押しても動かせない

知能:2 意思の疎通はできないが明確に人の邪魔をするように行動できる

大きさ:4 縦にも横にも果てはない(正体はそこまで大きくない?)

危険度:2 いたずら程度で怪我や命の危険はない

特殊能力:3 通せんぼにより人の動きを止めることができる

遭遇率:日本各地の夜道に出現するため遭遇率は高く珍しくない

出現地域:九州地方、四国地方、中部地方等に出現報告あり

.png)

コメント