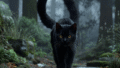

井戸に打ち捨てられた亡骸が強い怨みによって妖怪化した姿

狂骨は、古い井戸など水辺に現れる妖怪です。白衣に長いボサボサの髪が生えた骸骨のような姿で描かれます。実体を持たず、足のない幽霊のような姿で描かれます。何をする妖怪なのか具体的なことはわかっていませんが、鳥山石燕先生の『今昔百鬼拾遺』には次のように解説が書かれており、強い怨みを持っていることだけが分かります。

「狂骨は井中の白骨なり 世の諺に甚だしきことをきやうこつといふも このうらみのはなはなだしきよりいふならん」

実際に神奈川県津久井郡などで用いられる「きょーこつない」という方言の語源とされます。しかし、方言の用いられた時代などを考慮すると、胸骨が方言の由来なのではなく、方言が妖怪の起源と言えるようです。肉が削げ落ちた状態や骨のように痩せていることを髐骨(ぎょうこつ)というため、石燕先生なりの言葉遊びにより創作された妖怪ではないかとされています。現代では、解説文などから、井戸に打ち捨てられた亡骸が強い怨みにより悪霊化したものと捉えられることが多いです。

.png)

狂骨の正体と対処法

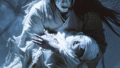

狂骨の正体は実体のある妖怪ではなく、人間の怨みが妖怪化したものとされています。実は井戸にまつわる妖怪は他にも存在しており、番長皿屋敷のお菊さんや井戸神、井戸の怪など民間伝承に多数語られています。井戸は境界を示しており、現世とあの世をつなぐ働きがあるため、霊的な存在が行き来する扉となることがあります。これらの境を行き来する霊を妖怪として捉えたのが狂骨です。また、これらの伝承が残っている背景には井戸の危険性も関係しています。

井戸は生活に欠かせない場所であると同時に事故の多い場所でもありました。転落による事故もそうですが、不衛生になった井戸からは感染症が広まることもありました。そのため、子どもを井戸から遠ざけたり、衛生的に問題のある井戸を使ったりしないよう、怪異と結びつけることもあったのかもしれません。

メディアに見る狂骨

メディアにおける狂骨は様々なディティールを加えられて活躍しています。

水木しげる先生の没後に制作された『鬼太郎誕生 ゲゲゲの謎』では、物語の重要な存在として狂骨が登場します。人間の恨みだけでなく特殊な怨みを纏った狂骨は強大な力を持っていましたね。

椎橋寛先生による『ぬらりひょんの孫』では、主人公に敵対する京妖怪の幹部として狂骨が登場します。狂骨のイメージらしからぬ可愛らしい姿での登場に驚きましたね。手に持った蛇の巻き付く頭蓋骨が唯一、狂骨らしさを醸しています。一方で、その力は非常に強力で恐ろしいものでした。

久保帯人先生による『BLEACH』に登場する八番隊隊長京楽春水の使う斬魄刀も狂骨ですね。二刀一対の刀で「花天狂骨」となっており、脇差の方が狂骨という刀です。妖怪のモチーフは特にありませんが、どちらも魅力的なキャラクターとなっています。

図録データ

力:1 実体をもたない

知能:2 怨み言を呟くが意思の疎通ができるかは不明

大きさ:3 人間の大人程度の大きさ

危険度:3 強い怨みをもっているため積極的に関わると危険

特殊能力:4 命の危険、積極的に人を襲う

遭遇率:日本各地の井戸や水辺に出現する、遭遇率は並

出現地域:江戸の伝承として伝えられるが井戸に関する怪異は日本全国に分布する

.png)

コメント