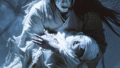

戦で命を落とした亡骸が骨となってなお生者を襲う妖怪

古戦場など、かつて戦があった場所に現れる妖怪。合戦で亡くなった人間や野山でのたれ死んだ人間の霊が集まって生まれるとされます。一般には、数十mを超す巨大な骸骨の姿をしており、がしゃがしゃと音を立てることからこの名がついたと言われます。戦により命を落とした無念さからか、生きた人間を見つけると襲い掛かり握りつぶして食べると伝えられます。

文献に見るがしゃどくろ

大妖怪のイメージが強いがしゃどくろですが、その歴史は浅く、昭和中期ごろに考えられた妖怪です。一般にがしゃどくろのイメージとして紹介される歌川国芳先生による『相馬の古内裏』が有名です。原典は山東京伝先生による『善知安方忠義伝』の「相馬の古内裏」とされ、平将門公の遺児である滝夜叉姫が大宅太郎光国に骸骨の妖怪を呼び出し、襲わせる場面がモチーフとなっています。原作では、人間大の骸骨が大量に現れるとされていますが、国芳先生が一体の巨大な骸骨として描いたことが現代のがしゃどくろのイメージとなっています。ところが、この原点にも「がしゃどくろ」の表記は登場しないのです。

がしゃどくろの名前を初めに使ったのは、斎藤守弘先生であり、昭和中期に発行された『世界怪奇スリラー全集2 世界のモンスター』が初出とされます。また、同時期に水木しげる先生や佐藤有文先生が「相馬の古内裏』の骸骨を、がしゃどくろをイメージとして採用したため、今日まで大型の骸骨のイメージが定着しました。

なお、飢者髑髏と漢字で表記されることもありますが、近年の当て字とされます。

がしゃどくろの正体やルーツ

がしゃどくろ自体は昭和中期に創作された妖怪ですが、骸骨に関する妖怪や怪異は日本全国、世界各地に伝えられています。例えば、『日本霊異記』においては、備後国(現在の広島県)において、夜の野原で「目が痛い」とうめく骸骨の話が語られています。また、鹿児島県の甑島や新潟県南蒲原郡田上町、秋田県の人見蕉雨先生のまとめた『黒甜瑣語(こくてんさご)』に登場する歌う髑髏など、骸骨が動き出す話は日本の昔話に多く登場します。

世界的には、中世ヨーロッパにおいて古戦場に現れる亡霊騎士が現れた記録が見られたり、大航海時代には幽霊船に乗った骸骨が生者を襲ったりといずれも生者を襲うモンスターとして恐れられていました。「スケルトン」の名称で有名ですね。中世ヨーロッパの美術の題材として流行した「死の舞踏」に見られるように、愛する人の亡骸が朽ち果て骨となると、恐怖の対象に変わる。死に対する直接的な恐怖が骸骨の怪異に繋がっているのかも知れませんね。

メディア作品に見るがしゃどくろ

生まれたのは昭和中期と最近ですが、さまざまな作品でがしゃどくろの活躍は描かれています。

水木しげる先生の『ゲゲゲの鬼太郎』では、3期のアニメシリーズから登場しており、墓守や建物と一体化する妖怪など独自の設定を盛り込まれていることが多いですね。ウエンツ瑛士さん主演の実写映画の二作目「千年呪い歌」ではぬらりひょんにより封印を解かれて大暴れをしましたね。

椎橋寛先生による『ぬらりひょんの孫』では、敵対する京都妖怪として登場します。骸骨繋がりなのか、狂骨と行動を共にする姿が描かれており、飲み込んだ相手が肋骨から落ちるなど、コミカルな描写も描かれ可愛らしかったですね。

そのほか、ゲーム「女神転生」や「妖怪ウォッチ」にも登場しています。夜の学校の屋上に出現する巨大ながしゃどくろに驚かされましたね。

図録データ

力:5 作品の描写によるが建物を倒壊させるほどの力を持つ

知能:3 人語は理解できるか理性や知性は感じられない

大きさ:5 死者の集合体であり、取り込まれた亡骸により巨大化する

危険度:5 古戦場に現れ積極的に人を襲うとされる

特殊能力:2 巨体と凶暴性が主な特徴で特殊な能力はない

遭遇率:古戦場など多くの亡骸が放置された場所には出現する

出現地域:条件を満たせば日本全国に出没する

.png)

コメント