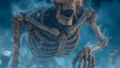

片目が潰れた龍の姿で描かれる暴風を司る妖怪(龍神)

この妖怪は、雷や大雨を巻き起こし船を転覆させることもある存在ですが、神として祀られることもあります。三重県桑名市にある多度大社の別宮「一目連神社」に祀られており、この神社では一目連が、自由に出入りできるよう、本殿の扉が設けられていません。

別名を天目一箇神(あめのまひとつのかみ)とも呼ばれ、岩戸隠れの際に刀斧や鉄鐸を作ったり、大物主命を祀る際には作金者(かなだくみ)として祭祀に用いる物を作ったりした鍛治の神としても祀られています。

文献に見る一目連、天目一箇神

この妖怪は、様々な逸話が伝わっており、正体に迫りにくい特徴があります。前述の多度神社では、鍛治の神として祀られながら、御父神の天津彦根命と同様に、天候を操る神とも伝えら、雨乞祈祷や海難防止の祈願も捧げられています。主に、伊勢地方に伝わる伝承に由来していると見られ、柳田國男先生の『一つ目小僧その他』にて、「伊勢湾を運航する船乗りが、神社のある多度山の様子から天候を予想したため生まれた信仰」と考察しています。実際に、山に掛かる雲の形から天候を予想するなど山岳信仰と神道が習合した形とも考えられるかも知れませんね。

また、『和漢三才図会」』には「颶」(うみのおほかせ)として以下のように紹介されています。

「按勢州尾州濃州騨州有不時暴風至俗稱之一目連以爲神風其吹也抜樹仆巖壊屋爲不破裂者惟一路而不傷也處焉勢州桑名郡多度山有一目連」

言い換えると、「現在の中部地方から近畿地方東部にかけて「一目連」という暴風が予告なしに吹き荒れ、一部の樹木や岩石、家屋を倒壊させた」とあります。この紹介からは、台風よりもより局地的な竜巻などを想像しやすいですね。

一方、江戸時代に百井塘雨先生の記した『笈埃随筆』には台風のような描写が見られます。「一目連が出かける際、黒雲が屋根スレスレに走り出かける間は海の波は鎮まるため、地元民は喜ぶが、他国は田畑が荒らされるためこれを嫌う」と紹介されています。また、一目連という呼び名は一目の竜が訛ったものとも紹介されているそうです。

この他、『播磨国風土記』や『甲子夜話』にも一目連に関する記述が見られます。

一目連の正体やルーツ

これらの一目連の正体については、風にまつわる自然現象が人々に恐れられたものと考えられます。『和漢三才図会』の描写を見るに初めは竜巻の自然現象としての不思議さが妖怪として捉えられたと考えられますが、次第に台風や豪雨などもこの妖怪を表す特徴としてまとめられていったのでしょう。

やがて、柳田國男先生が『一つ目小僧その他』で指摘しているように、船乗りが天候を知る手段として多度山を神聖視したことから、別宮に信仰される天目一箇神と集合され、一つ目の龍というイメージが確立していったのではないでしょうか。

実際に、5世紀ごろに創建された多度神社の御祭神が、天津彦根命という天候を司る神様だったこともあり、同一視されやすかったということも背景にあるかも知れません。隻眼の姿で描かれているのは鍛治の神特徴として後から付け足されたと考えられます。

日本中に伝えられる龍と暴風の伝説の中で、一つ目の龍というわかりやすい特徴がこの妖怪にだけ付与されている点も興味深いですね。

メディア作品に見る一目連

現代のメディア作品にはあまり登場しませんが、地獄少女プロジェクトによる『地獄少女』には主人公の閻魔あいに付き従う三藁の一人として登場します。パーカーにズボンというカジュアルな服装に、両耳につけた銀色のピアスと現代風の若者の姿で描かれ、青い藁人形や各所に現れる目のみの姿で活躍します。過去は大勢の命をたった日本刀であり、戦場に野晒しとなっていたところを拾われ眷属となっていましたね。龍や暴風の要素はほとんど見られず、目々連のような目だけの姿で描かれることが多いです。いつか龍の姿となって活躍する姿が見られるのか、ワクワクしますね。

図録データ

力:5 樹木を薙ぎ倒し、岩石を砕く。家屋を倒壊させるような暴風を起こす。

知能:5 神として祀られ鍛治の知識を有する。

大きさ:5 実体は文献等からは不明だが一般の龍神と同程度と考えられる。

危険度:3 暴風を起こすが積極的に人に害をなすわけではない。祀り、奉るべき存在。

特殊能力:5 暴風を起こし、祭事に用いる神器を作成できる鍛治の神様。

遭遇率:出現地域が限られているが決まった時期に広範囲に現れる。

出現地域:三重県、愛知県、岐阜県など

.png)

コメント